Neuartige Lasertechnik für chemische Sensoren in Mikrochip-Größe

Von „Frequenzkämmen“ spricht man bei speziellem Laserlicht, das sich optimal für chemische Sensoren eignet. Eine revolutionäre Technik der TU Wien erzeugt dieses Licht nun viel einfacher und robuster als bisher.

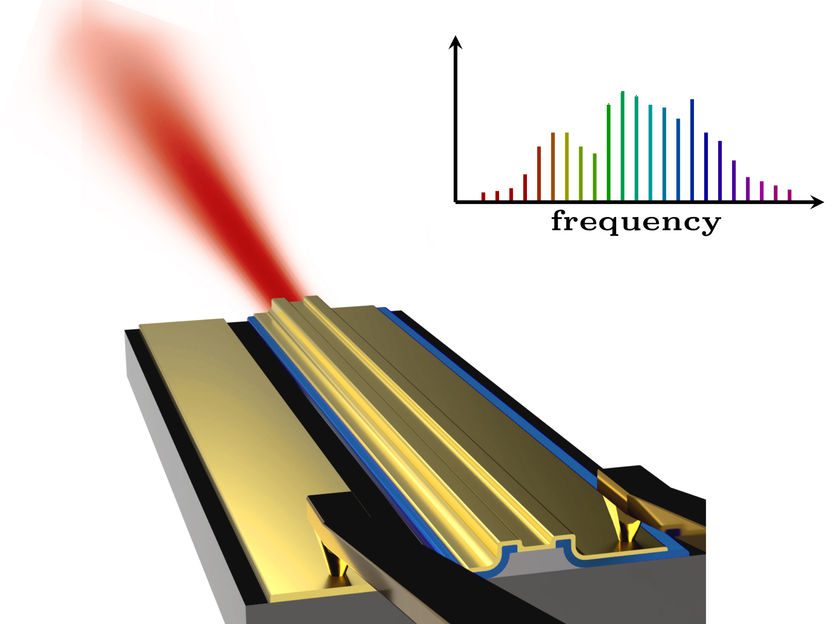

Der Laser sendet Licht mit ganz speziellen spektralen Eigenschaften aus.

Copyright: TU Wien

Ein gewöhnlicher Laser hat genau eine Farbe. Alle Photonen, die er abstrahlt, haben genau dieselbe Wellenlänge. Es gibt allerdings auch Laser, deren Licht komplizierter aufgebaut ist. Wenn es aus vielen verschiedenen Frequenzen besteht, zwischen denen der Abstand immer gleich ist, wie zwischen den Zähnen eines Kamms, dann spricht man von einem „Frequenzkamm“. Frequenzkämme eignen sich perfekt dafür, verschiedenste chemische Stoffe aufzuspüren.

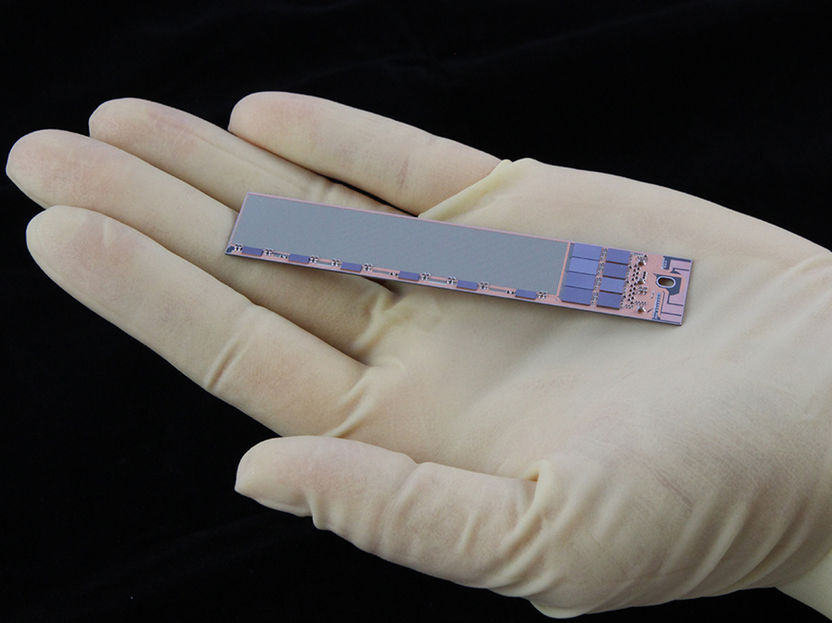

An der TU Wien wird diese spezielle Art von Laserlicht nun verwendet um chemische Analysen auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Mit dieser neuen Technologie, die bereits zum Patent angemeldet wurde, können Frequenzkämme auf einem einzigen Chip auf sehr einfache und robuste Weise erzeugt werden.

Ein Kamm mit Nobelpreis

Frequenzkämme gibt es schon seit Jahren. Im Jahr 2005 wurde dafür der Physik-Nobelpreis vergeben. „Das Spannende dabei ist, dass man mit zwei Frequenzkämmen relativ einfach ein Spektrometer bauen kann“, erklärt Benedikt Schwarz, der das Forschungsprojekt leitet. „Dabei nützt man Schwebungen zwischen verschiedenen Frequenzen aus, ähnlich wie sie in der Akustik auftreten, wenn man zwei verschiedene Töne mit ähnlicher Frequenz hört. Wir verwenden diese neue Methode, weil sie ohne bewegliche Teile auskommt und entwickeln damit ein Chemielabor im Millimeter-Format.“

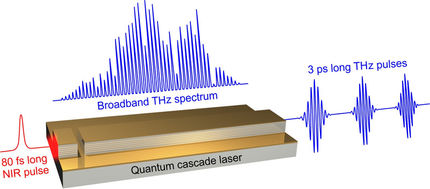

An der TU Wien werden Frequenzkämme mit einer ganz speziellen Art von Lasern hergestellt – mit sogenannten „Quantenkaskadenlasern“. Dabei handelt es sich um Halbleiterstrukturen, die aus vielen verschiedenen Schichten bestehen. Wenn man elektrischen Strom durch die Struktur schickt, sendet sie Laserlicht im Infrarotbereich aus. Die Eigenschaften des Lichts kann man steuern, indem man die Geometrie der Schichtstruktur passend wählt.

„Mit Hilfe eines elektrischen Signals mit einer ganz bestimmten Frequenz können wir unsere Quantenkaskadenlaser gezielt beeinflussen und bekommen eine Reihe von Lichtfrequenzen, die alle miteinander gekoppelt sind“, sagt Johannes Hillbrand, Erstautor der Publikation. Das Phänomen erinnert an Schaukeln auf einem Schaukelgerüst – wenn man nicht die einzelnen Schaukeln anstößt, sondern in der richtigen Frequenz am Gerüst wackelt, kann man alle Schaukeln dazu bringen, in bestimmten gekoppelten Mustern zu schwingen. „Der große Vorteil unserer Technik ist die Robustheit des Frequenzkamms“, sagt Benedikt Schwarz. Ohne diese Technik sind die Laser extrem empfindlich gegen Störungen, wie sie außerhalb des Labors unvermeidlich sind – etwa Temperaturschwankungen oder Reflexionen, die einen Teil des Lichts wieder in den Laser zurücksenden. „Unsere Technik kann mit sehr geringem Aufwand realisiert werden und eignet sich daher hervorragend für praktische Anwendungen selbst in schwierigen Umgebungen. Die benötigten Bauelemente findet man heute im Grunde in jedem Mobiltelefon“, betont Schwarz.

Der molekulare Fingerabdruck

Dass der Quantenkaskadenlaser einen Frequenzkamm im Infrarotbereich erzeugt, ist deshalb wichtig, weil viele wichtige Moleküle genau in diesem Bereich am besten detektiert werden können. „Verschiedene Luftschadstoffe, aber auch Biomoleküle, die für die medizinische Diagnostik eine wichtige Rolle spielen, absorbieren ganz bestimmte Lichtfrequenzen im Infrarotbereich. Man bezeichnet das oft auch als optischen Fingerabdruck des Moleküls“, erklärt Johannes Hillbrand. „Wenn man also misst, welche Infrarot-Frequenzen von einer Gasprobe absorbiert werden, kann man ganz genau sagen, welche Stoffe sie enthält.“

Messungen im Mikrochip

„Gerade wegen seiner Robustheit hat unser System gegenüber allen anderen Frequenzkamm-Technologien einen entscheidenden Vorteil – es ist problemlos miniaturisierbar“, sagt Benedikt Schwarz. „Wir brauchen keine Linsensysteme, keine beweglichen Teile und keine optischen Isolatoren, die nötigen Strukturen sind winzig. Man kann das gesamte Messsystem auf einem Chip im Millimeterformat unterbringen.“ Dadurch ergeben sich spektakuläre Anwendungsideen: Man könnte den Chip auf einer Drohne unterbringen und Luftschadstoffe messen. An der Wand montierte Messchips könnten in gefährdeten Gebäuden nach Sprengstoffspuren suchen. Man könnte die Chips in medizinische Geräte einbauen, um Krankheiten an chemischen Spuren in der Atemluft zu erkennen.

Die neue Technik wurde bereits zum Patent angemeldet. „Schon jetzt sehen wir, dass andere Forschungsteams an unserem System höchst interessiert sind. Wir hoffen, dass es bald nicht nur in der akademischen Forschung, sondern auch in Alltagsanwendungen eingesetzt wird“, sagt Benedikt Schwarz.