Nano-Puzzle für stabilere Datenspeicher

Einzelne Atome gezielt auf einer Oberfläche anzuordnen ist inzwischen Routine für Forscher. Sie als winzige magnetische Datenspeicher für Computer nutzen zu können ist hingegen noch immer Zukunftsmusik. Dabei könnte dies enorme Vorteile mit sich bringen: Mehr Daten ließen sich auf engerem Raum speichern und schneller und mit geringerem Energiebedarf verarbeiten. Doch noch ist zum Beispiel nicht klar, wie sich die magnetische Information in einzelnen Atomen lang genug speichern lässt oder wie man sie auslesen kann, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.

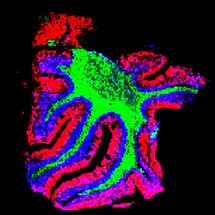

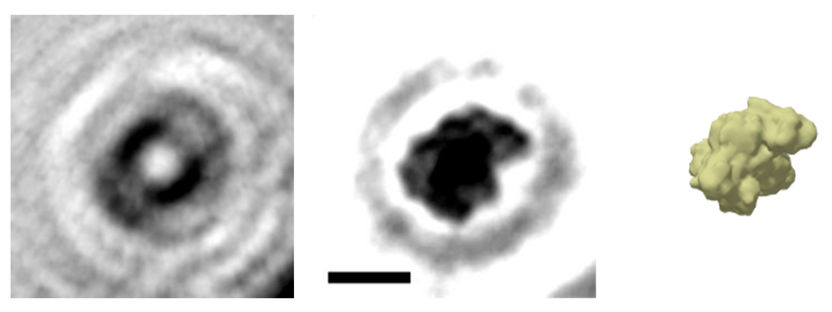

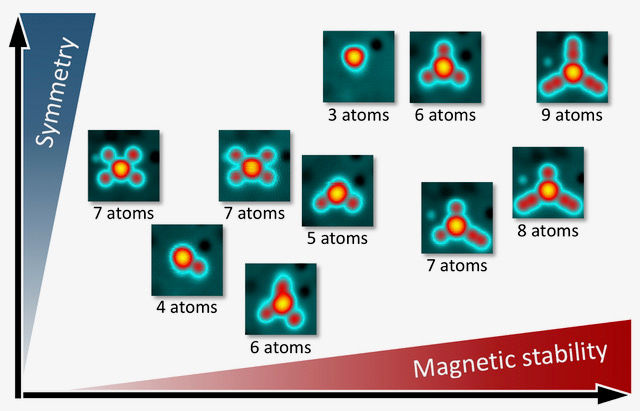

Die Grafik stellt die Beziehung zwischen der Symmetrie und der magnetischen Stabilität verschiedener Anordnungen von Eisen-Atomen auf einer Oberfläche aus Platin. Jede Anordnung wird durch die zugehörige rastertunnelmikroskopische Abbildung repräsentiert. Die magnetische Stabilität steigt von links nach rechts, während die Symmetrie von unten nach oben zunimmt.

Copyright: Forschungszentrum Jülich / Universität Hamburg

Untersuchungen von Forschern aus Hamburg, Jülich und dem niederländischen Leiden zeigen nun, dass sich die Lebensdauer atomarer Speicher um mehr als eine Größenordnung steigern lässt, wenn die Positionen der Atome optimal gewählt sind. Zudem entdeckten die Forscher eine Möglichkeit, die gespeicherte Information nicht direkt aus den Speicheratomen sondern über benachbarte Atome zu messen, wodurch die Stabilität gewahrt wird.

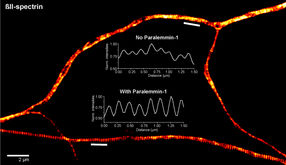

Eine symmetrische Anordnung der Atome ist der Schlüssel zur verbesserten Stabilität, fanden die Wissenschaftler heraus. Sie hatten den Einfluss von einzelnen Eisenatomen auf die magnetische Stabilität von Gruppen aus je drei Eisenatomen auf einer Unterlage aus Platin untersucht. Mit einem spinpolarisierten Rastertunnelmikroskop an der Universität Hamburg hatten sie dazu systematisch die Position der einzelnen Atome geändert. Je nach Zahl, Entfernung und Lage der zusätzlichen Atome änderte sich die magnetische Stabilität des Trimers dabei auf eine Weise, die die Forscher zunächst überraschte.

„Zusätzliche Satelliten-Atomen und die daraus resultierende Vergrößerung des magnetischen Clusters hätten intuitiv die Stabilität verbessern sollen. Doch in vielen Messungen war das Gegenteil der Fall“, erläutert Sascha Brinker, Doktorand am Jülicher Institute for Advanced Simulation und Peter Grünberg Institut. Umfangreiche Berechnungen am Jülicher Supercomputer JURECA zeigten schließlich, dass die zusätzlichen Atome die Stabilität dann stärken, wenn sie die Symmetrie des Trimers erhalten. Dies unterdrückt die bislang wenig erforschte symmetrische anisotropische magnetische Wechselwirkung, die sich ansonsten negativ auswirkt. Die besser bekannte isotrope magnetische Wechselwirkung ermöglicht das Auslesen der magnetischen Information über die Satelliten-Atome.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.