Wie chemische Analyseverfahren Verbrechern das Handwerk legen

Von Sherlock Holmes zu Professor Boerne

Im TV wie auch im echten Leben ist es Aufgabe des Kriminalkommissars, Gesetzesbrecher hinter Gitter zu bringen. In den letzten Jahren hilft ihm dabei zunehmend sein Kollege – der Forensiker. Mithilfe chemischer Analyseverfahren macht er Fingerabdrücke sichtbar, entschlüsselt Blutspuren und überführt Täter anhand von DNA-Beweisen.

Die Geschichte der modernen Kriminalpolizei ist noch jung. Ihre Grundlagen wurden vor genau 200 Jahren, am 1. April 1811, mit dem „Berliner Polizeireglement“ gelegt. Dieses Abkommen erlaubte es der Polizeibehörde erstmals, in Straftaten eigenverantwortlich zu ermitteln und Fälle ohne sofortige Hinzuziehung der Gerichte zu bearbeiten. Bei der Aufklärung von Verbrechen waren die Kommissare Anfang des 19. Jahrhunderts jedoch noch weitgehend auf ihr kriminalistisches Gespür, einen brauchbaren Augenzeugen oder ein Geständnis des Täters angewiesen. Erst allmählich wurde die Forensik fester Bestandteil der Kriminalarbeit – und damit auch chemische Nachweismethoden zum unabdingbaren Rüstzeug der Ordnungshüter. Dass die wissenschaftlichen Analyseverfahren sich bezahlt machen, belegt nicht zuletzt die beeindruckende Aufklärungsquote von Verbrechen: Die deutsche Kriminalpolizei findet in nahezu 96 Prozent aller Mordfälle den Täter. Auch TV-Serien wie CSI oder Tatort begeistern wöchentlich ihre Zuschauer, indem sie schwierige Fälle mithilfe von forensischer Analytik lösen – unter anderem mit diesen drei chemischen Verfahren.

Verräterisch: Der Fingerabdruck

Bereits der Meisterdetektiv Sherlock Holmes begab sich auf die Suche nach Fingerabdrücken. Jene von Mensch zu Mensch verschiedene, feine Ansammlung von Linien und Rillen, die in Wirbeln, Schleifen und Spiralen unsere Fingerkuppen überziehen. Berühren wir einen Gegenstand, bleibt eine hauchdünne Schicht aus Fett, Salz und Aminosäuren daran haften. Diese Rückstände konnte Sherlock Holmes nur mit einer großen Lupe und etwas Glück entdecken – mit bloßem Auge sind sie kaum zu sehen. Heute hingegen können Ermittler dank chemischer Stoffe wie Jod, Ninhydrin oder Silbernitrat, die mit den Rückständen im Fingerabdruck reagieren, auch verborgene Spuren sichtbar machen. Ein weiteres Verfahren ist die Bedampfung mit Cyanacrylat, aus dem auch Superkleber hergestellt wird. Der gasförmige Stoff verbindet sich mit Aminosäuren, welche im Fingerabdruck vorliegen. Anschließend wird er fest, wodurch die Konturen klar hervortreten. Häufig werden dem Dampf zusätzlich fluoreszierende Stoffe beigemischt, um die Sichtbarkeit des Abdrucks weiter zu verbessern. Auf diese Weise entsteht ein Beweis, mit dem sich ein Verbrecher später überführen lässt. Grund genug für den amerikanischen Gangster John Dillinger, sich seine Fingerkuppen mit Säure zu verätzen. Doch die Schmerzen waren vergebens: Nach dem Heilungsprozess waren immer noch genug Linien und Rillen vorhanden, um den „Staatsfeind Nr. 1“ anhand seines Fingerabdrucks zu identifizieren.

Hightech: Die DNA-Analyse

Weniger drastisch und weitaus effektiver als Dillingers Methode ist das Tragen von Handschuhen. Doch auch derart gewappnet, hinterlässt der Täter noch Spuren: ein ausgefallenes Haar oder ein paar Hautschuppen zum Beispiel. Entdecken die Ermittler solche Rückstände am Tatort, so können sie daraus in einem komplexen Verfahren den genetischen Fingerabdruck desjenigen ermitteln, von dem diese stammen. Dazu wird die Probe zunächst mit chemischen Substanzen behandelt, die die Zellmembran zerstören und Proteine abbauen, um so die DNA freizulegen. Die Wissenschaftler zerschneiden diese anschließend und wandeln die doppelsträngigen Fragmente in einsträngige um. Die zerlegten Fragmente werden nun auf eine Nylonmembran übertragen und mit radioaktiven, chemischen Elementen – sogenannten Radioisotopen – behandelt, die sich an die charakteristischen Basensequenzen der Fragmentprobe heften. Die auf diese Weise markierten Sequenzen lassen sich ablichten und ergeben so das als genetischer Fingerabdruck bekannte Strichmuster. Mit diesem Verfahren wurde erstmals 1987 in England Colin Pitchfork der Vergewaltigung und des Mordes überführt. Zugleich entlastete der DNA-Beweis den vorherigen Hauptverdächtigen Richard Buckland, dessen Schuld nach einem falschen Geständnis bereits als erwiesen galt.

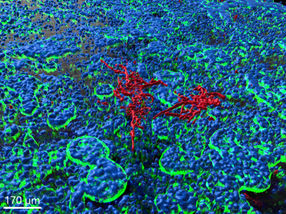

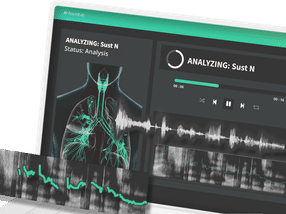

Aufgedeckt: Verborgene Blutspuren

Jeder kennt die Szene: Frisch am Tatort eingetroffen, beginnen die Ermittler, diesen mit Schwarzlicht auszuleuchten und mit einer nicht näher bezeichneten Flüssigkeit zu besprühen. Von irgendwo zeigt sich dann ein bläuliches Leuchten und der Verdacht bestätigt sich: Hier wurde Blut vergossen. Das sieht vor der Kamera gut aus, doch auch in der realen Welt kommen ähnliche Methoden zum Einsatz. Denn nicht immer wurde die Leiche am Fundort ermordet, und der wirkliche Tatort wurde so gründlich gereinigt, dass er kaum noch als solcher zu erkennen ist. In diesem Fall greifen die Gesetzeshüter zu Mitteln wie Luminol, um etwaige Blutreste aufzuspüren. Diese chemische Verbindung wird vor der Anwendung mit Wasserstoffperoxid vermischt und reagiert mit diesem. Das im Blut vorhandene Hämoglobin dient als Katalysator, der die Reaktion beschleunigt, was die Spuren fluoreszieren lässt. Das so sichtbar gemachte Blut eignet sich zudem auch nach der Behandlung mit Luminol noch für eine Blutgruppenbestimmung und die DNA-Analyse.