Saarbrücker Forscher helfen, Schadstoffe in der Raumluft aufzuspüren

Immer mehr Gebäude werden isoliert und abgedichtet, um Energie zu sparen. Dadurch steigt jedoch die Schadstoffbelastung in den Innenräumen an, vor allem mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Diese sind gesundheitsschädlich und werden für das so genannte Sick Building Syndrom verantwortlich gemacht. Abhilfe können hier nur bessere Lüftungssysteme schaffen. Saarbrücker Messtechniker koordinieren dafür jetzt ein europaweites Forschungsprojekt, in dem preiswerte Sensorsysteme für Luftschadstoffe entwickelt werden. Mit ihrer Hilfe sollen Gebäude ausgewogen klimatisiert und durchlüftet werden, ohne dass dabei unnötig Energie verbraucht wird.

Das auf drei Jahre bewilligte Forschungsprojekt wird vom Bundesforschungsministerium (BMBF) mit 1,1 Millionen Euro gefördert. Rund 300.000 Euro erhält das Team von Andreas Schütze, Professor für Messtechnik der Universität des Saarlandes. Weitere Partner sind die 3S GmbH, eine Ausgründung der Saar-Uni, die UST Umweltsensortechnik GmbH, sowie mehrere Klimatechnik-Firmen und Forschungsinstitute in Deutschland, Frankreich und Portugal. „Unser Ziel ist es, flüchtige organische Schadstoffe in der Innenluft wie zum Beispiel Formaldehyd oder Xylol mit Gassensoren zu messen. Übersteigen diese dann bestimmte Grenzwerte, führt die Klimaanlage automatisch Frischluft zu“, erläutert Professor Schütze. Eine ausgeklügelte Gebäudetechnik soll die Sensorsysteme so steuern, dass sowohl in der Heizperiode als auch bei der Klimatisierung im Sommer möglichst wenig Energie verbraucht wird, aber dennoch die Räume immer gut durchlüftet werden.

„Flüchtige organische Verbindungen dünsten zum Beispiel aus Teppichböden, Wandfarben oder Möbeln aus. Sie können in Büro- und Wohnräume kaum vermieden werden. Durch die regelmäßige Lüftung von Innenräumen sollte jedoch eine Gesundheitsbelastung ausgeschlossen werden“, meint Andreas Schütze. Im Projekt sollen daher neuartige Halbleiter-Gassensoren, die auf Mikro- und Nanoebene strukturiert werden und auf Metalloxiden basieren, weiter entwickelt werden. „Diese Sensoren reagieren sehr empfindlich auf Luftschadstoffe wie Formaldehyd, Benzol oder Xylol und können diese schon bei einer Konzentration von deutlich unter einem Millionstel aufspüren. Idealerweise sollten die Sensorsysteme in jedem Raum installiert werden. Dann kann das gesamte Gebäude je nach Belegung der einzelnen Räume, also zum Beispiel spezifisch für Schlaf- oder Büroräume, bedarfsgerecht gelüftet werden“, sagt der Saarbrücker Forscher.

Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Volatile Organic Compound Indoor Discrimination Sensor VOC-IDS“ ist Teil des europäischen Netzwerks für Mikro- und Nanotechnologie (MNT-ERA.NET), für das sich nationale Forschungsinstitutionen europaweit zusammengeschlossen haben.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Forschungsteam zeigt, wie sich die Zellform reversibel ändern lässt - Durch Licht schaltbare Moleküle in Membranen ermöglichen die Untersuchung verschiedener Formen von lebenden Zellen

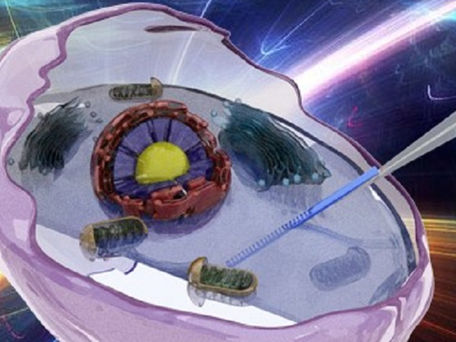

Mit einer integrierten Nanodraht-Sonde ins Innere von Zellen blicken - Mit einem markierungsfreien nano-optischen Gerät wird die Entwicklung und Reifung von Zellen in Echtzeit in situ erfasst und verfolgt