Ein Sensor für Wasserstoffbrückenbindungen

Wissenschafter des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) haben einen Sensor für die Wasserstoffbrückenbindungen in flüssigem Wasser gefunden. In Röntgenspektren fanden sie einen Peak, der empfindlich auf das Brechen von Wasserstoffbrücken reagiert.

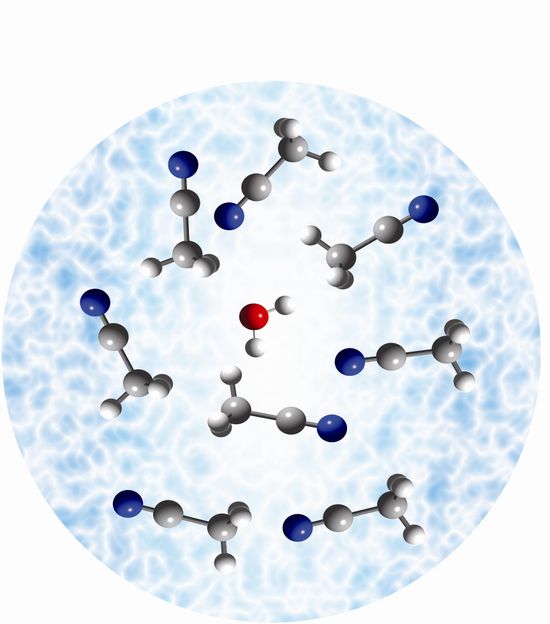

Schematische Darstellung eines Wassermoleküls, welches von Acetonitrilmolekülen umgeben ist.

HZB

Sie geben dem Wasser seine besonderen Eigenschaften, sie sind der Grund für viele biochemische Phänomene und ihre Existenz wird sogar im Chemie-Unterricht behandelt: die Wasserstoffbrückenbindungen. Es sind anziehende Kräfte, die sich zwischen benachbarten Wassermolekülen bilden beziehungsweise allgemeiner ausgedrückt: zwischen einem Wasserstoff-Atom und einem elektronegativen Atom wie Sauerstoff oder Stickstoff. Diese anziehenden Kräfte verändern die Geometrie und die elektronische Struktur des Moleküls. Wenn man flüssige Proben mit Röntgenmethoden untersucht, zeigen sich diese Kräfte in den Röntgenspektren, indem sie die verschiedenen Messsignale (Peaks) beeinflussen.

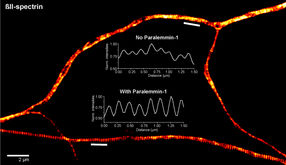

Kathrin Lange und ihre Kollegen vom HZB haben untersucht, welchen Einfluss die Wasserstoffbrückenbindungen auf ihre Röntgenemissionsspektren haben. Sie haben dazu in einer Messreihe zunächst reines Wasser untersucht und dieses dann zunehmend mit Acetonitril verdünnt. Die Vermischung mit Acetonitril führt zum Aufbrechen des Wasserstoffbrücken-Netzwerks zwischen den Wassermolekülen. Dieses Aufbrechen konnten die Wissenschaftler nun erstmals im Spektrum nachweisen: Sie fanden einen Peak, dessen Intensität innerhalb der Verdünnungsreihe abnahm, wobei die Intensitätsabnahme mit der geringer werdenden Anzahl von Wasserstoffbrückenbindungen korrellierte. Damit konnten sie diesen Peak als einen Sensor für Wasserstoffbrückenbindungen identifizieren.

Die Röntgenspektren haben die Wissenschaftler an der Synchrotronquelle BESSY II des HZB aufgenommen. An dem Messplatz hat die Gruppe um Prof. Emad Aziz dafür eine Mikrojet-Anlage aufgebaut. Erst damit war es möglich, flüssige Proben frei von Membranen mithilfe von Synchrotronstrahlung zu untersuchen.

Kathrin Lange betont, dass ihre Ergebnisse nicht nur für das System Wasser/Acetonitril Bedeutung haben. „Unsere Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt zum besseren Verständnis der Röntgenemissionspektren von Wasser aber auch ähnlicher Systeme mit Wasserstoffbrückenbindungen.“

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.