Neue Messtechnik für Nanostrukturen

Zwei elektrische Isolatoren aneinander bringen und dadurch einen elektrischen Supraleiter erzeugen: Wer solche Phänomene in Nanostrukturen analysieren will, stößt schnell an messtechnische Grenzen – es sei denn, er benutzt eine neue Methode, die Würzburger Physiker mitentwickelt haben.

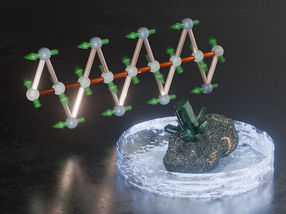

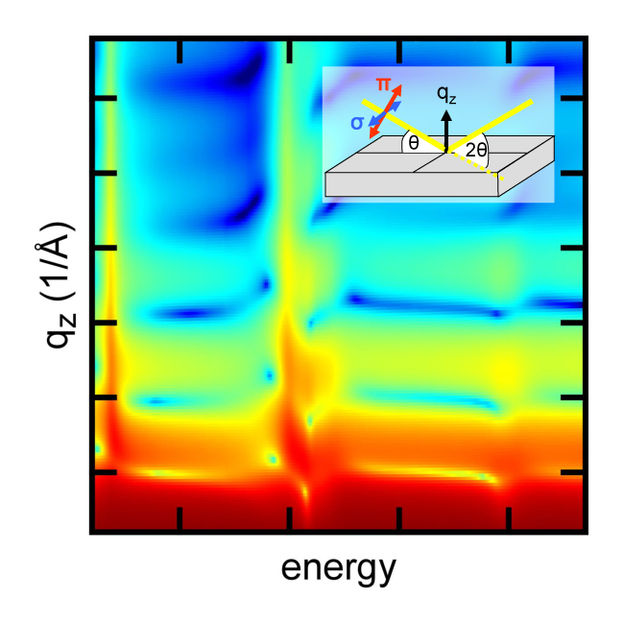

Röntgeninterferenzmuster, das bei der Untersuchung von komplexen Nano-Schichtstrukturen gemessen wird. Die Skizze verdeutlicht den Strahlengang des Röntgenlichts bezüglich der Probenoberfläche.

Grafik: Sebastian Macke

Moderne elektronische Geräte beinhalten Bauelemente wie Transistoren und Dioden, die aus Halbleiterschichten aus Silizium, Germanium oder Gallium und Arsen bestehen. Die Halbleiter aus diesen chemischen Elementen haben relativ einfache Eigenschaften, die wissenschaftlich gut charakterisiert sind.

Entsprechend einfach sind auch die Anwendungsmöglichkeiten solcher Schichtstrukturen in Speicherbausteinen und Mikroprozessoren: „Technologische Verbesserungen zielen überwiegend auf eine weitere Miniaturisierung, auf eine zunehmende Dichte der Bauelemente und auf eine höhere Geschwindigkeit“, so Physikprofessor Vladimir Hinkov von der Universität Würzburg.

Welche Elemente interessante Phänomene zeigen

Völlig neue Möglichkeiten verspricht sich die Wissenschaft dagegen von Bauelementen, die Mangan, Nickel, Titan und andere Elemente aus den sogenannten Nebengruppen enthalten. „Diese Metalle besitzen Elektronenwolken, die komplexere Bindungen und Elektronenkonfigurationen ermöglichen. Das führt zu physikalischen Phänomenen, die bei Halbleitern unbekannt sind“, sagt Hinkov. Als Beispiele für solche Phänomene nennt er den kolossalen Magnetowiderstand und verschiedene magnetische Ordnungen, die allesamt bei Oxiden dieser Metalle auftreten.

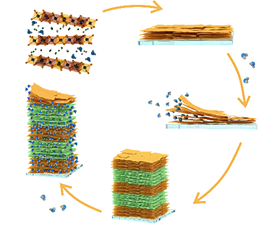

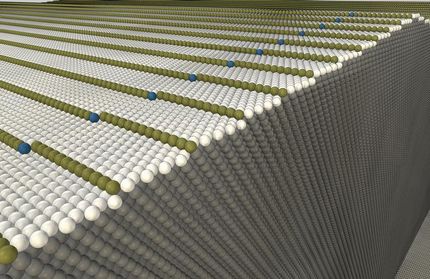

Noch interessantere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen sich, wenn man diese Oxide in hauchdünnen Schichten aufeinander bringt, die teilweise nur wenige Atomlagen dick sind. So verschwindet an der Grenzfläche zwischen Strontium-Titanat (SrTiO3) und Lanthan-Aluminat (LaAlO3) komplett der elektrische Widerstand – obwohl beide Materialien für sich genommen einen sehr hohen elektrischen Widerstand haben, werden sie an ihrer gemeinsamen Grenzfläche zum Supraleiter. Nicht verwunderlich also, dass solche Nanostrukturen intensiv erforscht werden.

Warum die Analyse der Nanostrukturen kompliziert ist

Chemische Zusammensetzung, magnetische Ordnung, Verteilung der Elektronen in den Elektronenwolken: „Die Erfassung dieser Eigenschaften klingt einfach, ist aber in Wahrheit hoch kompliziert und mit herkömmlichen Messmethoden in den wenigsten Fällen möglich“, sagt der Würzburger Physikprofessor. Ein Grund dafür: Die interessanten Phänomene spielen sich im Nanokosmos ab, auf Längenskalen von nur wenigen Nanometern.

Zwar gibt es Messmethoden mit einer Auflösung im Nanometerbereich, doch die haben Nachteile. Beispiel: die weit verbreitete Rastertransmissionselektronenmikroskopie (STEM). Bei ihr werden aus einer Nanostruktur dünne Scheiben herausgeschnitten und mit einem Elektronenstrahl abgetastet. Die Probe muss also für die Untersuchung zerstört werden – doch dabei können sich die Eigenschaften verändern, die man eigentlich analysieren will.

Was die neu entwickelte Messmethode leisten kann

Mit Vladimir Hinkov als Koordinator hat jetzt ein Wissenschaftler-Team aus Deutschland, Kanada und den USA eine viel versprechende neue Messmethode entwickelt und im Fachblatt „Advanced Materials“ vorgestellt. Sie arbeitet zerstörungsfrei, bietet eine Auflösung im Nanometerbereich, identifiziert die beteiligten chemischen Elemente und kann die magnetische Ordnung sowie die Elektronenverteilung bestimmen. Geringe Spuren von Elementen, die tief in der Nanostruktur verborgen sind, kann man mit der Methode ebenfalls nachweisen. Selbst in Strukturen aus vielen Elementen und mit komplexen Schichtabfolgen lassen sich damit die chemischen Profile bestimmen.

Die Methode, eine Weiterentwicklung der resonanten Röntgenreflektometrie, basiert auf der Streuung von Röntgenstrahlung mit einer Wellenlänge von wenigen Nanometern an den Grenzflächen der Schichtstruktur: Die verschiedenen gestreuten Teilstrahlen werden dann zum Überlagern gebracht und gemessen. Die Messdaten liefern, nach entsprechender Bearbeitung, ein tiefenaufgelöstes Bild der Struktur. Darin ähnelt die Methode der optischen Holographie, die benutzt wird, um Abbildungen mit räumlicher Auflösung zu erzeugen.

Warum für den Erfolg viele Spezialisten nötig waren

„Ein Unterfangen in dieser Größenordnung war nur unter der Beteiligung von Kollegen aus verschiedensten Teildisziplinen möglich“, sagt Hinkov. So braucht es zunächst Röntgenlicht von hoher Intensität und Qualität, wie es nur an Synchrotronen erzeugt werden kann. Die Messungen finden an hoch spezialisierten Instrumenten statt, die die Forscher direkt am Synchrotron aufgebaut haben.

Nötig sind weiterhin Nanostrukturen von höchster Qualität, um die Methode zu verfeinern und zu testen. Die Messdaten werden mit einer speziell entwickelten Software ausgewertet, und schließlich müssen die Ergebnisse mit Theoretikern diskutiert werden, um ein vertieftes Verständnis der Phänomene zu erlangen.

Wie die nächsten Forschungsschritte aussehen

„Wir arbeiten seit mehreren Jahren intensiv an diesem Projekt, und jetzt hat sich unsere Geduld voll ausgezahlt“, freut sich der Würzburger Physiker. Zwar seien die untersuchten Schichtstrukturen noch keine Bauelemente für Anwendungen. Doch die verwendeten Materialien seien technologisch relevant und die nächsten Entwicklungsschritte klar: „Die Erforschung von Strukturen mit interessanten magnetischen und elektronischen Eigenschaften, und in nicht allzu ferner Zukunft das Design von Elementen mit maßgeschneiderten physikalischen und technologischen Eigenschaften“, so Hinkov. Schaltbarer Magnetismus, Supraleitung und neuartige Sensoren seien einige Anwendungen, die hier vielversprechende Möglichkeiten bieten.