Mit der dritten sieht man besser

Ein Mikroskop bildet in der Regel dreidimensionale Objekte in einer zweidimensionalen Projektion ab. Oft lässt sich in solchen Bildern aber nur ein Bruchteil dessen sehen, was eigentlich interessant wäre. Mit der dritten Dimension ergeben sich ganz neue Einblicke. Wissenschaftler des Paul-Drude-Instituts (PDI) nutzen eine neue Methode der Tomographie zur räumlichen Darstellung winzig kleiner Objekte.

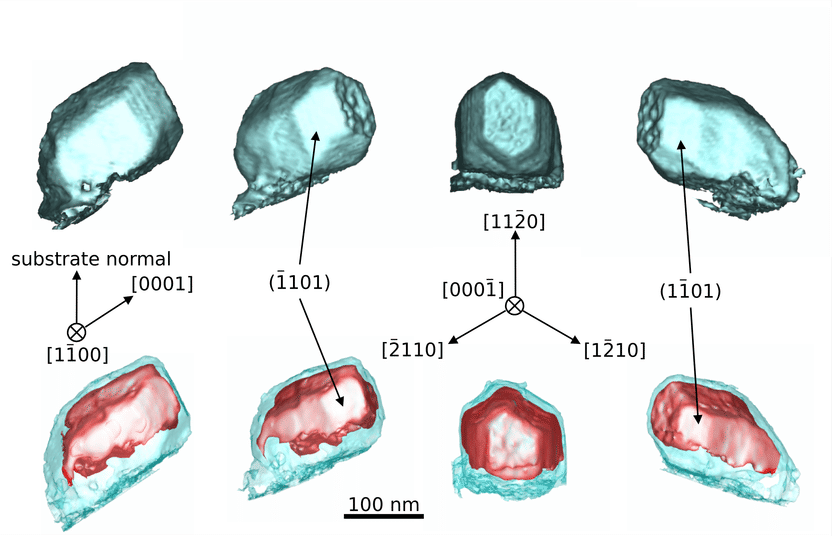

Die Elektronentomographie-Bilder zeigen, dass die Nanosäulen nicht, wie geplant, einen „Hut“ aus Indiumgalliumnitrid (rot) erhalten haben, sondern dass sie damit ummantelt wurden.

PDI

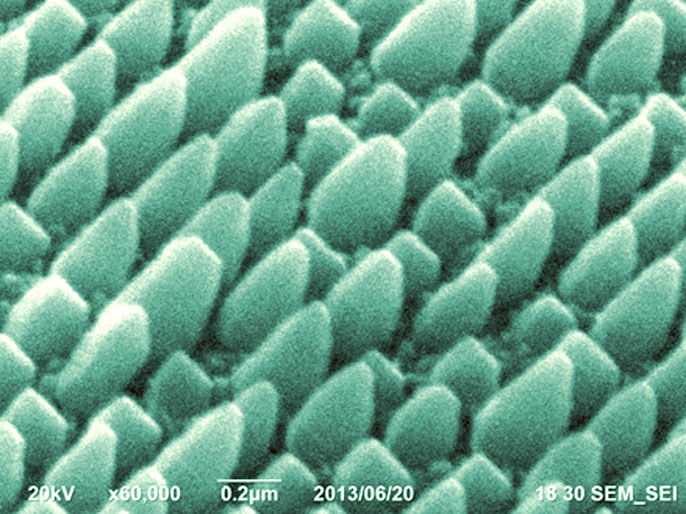

Nanosäulen haben auf gleicher Grundfläche eine größere Oberfläche als Schichten (Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen in Aufsicht und Seitenansicht).

PDI

In der Materialwissenschaft waren dreidimensionale Bilder lange Zeit nicht gefragt. Schließlich waren die optoelektronischen Bauteile in Form von planaren Schichten aufgebaut. Innerhalb der Schichten waren die Strukturen homogen, so dass zweidimensionale Schnitte für eine vollständige Darstellung ausreichten. Das ist mittlerweile anders, berichtet PDI-Forscher Dr. Achim Trampert: „Bei Strukturen im Nano-Bereich reicht eine zweidimensionale Projektion nicht mehr aus, um zum Beispiel Defekte finden zu können.“ Daher etablierte er gemeinsam mit seinem Doktoranden Michael Niehle die Elektronentomographie am PDI.

In der Medizin wird die Tomographie schon längst eingesetzt: die Projektion des Objekts von allen möglichen Seiten generiert viele zweidimensionale Bilder, die der Computer anschließend zu einem dreidimensionalen Bild zusammensetzt. Dabei liegt das „Objekt“ – also zum Beispiel der Mensch – still, und das Gerät dreht sich um ihn herum. Im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) geht es nur umgekehrt: das Gerät ist fest, und das Objekt muss sich darin drehen, um aus verschiedenen Richtungen durchstrahlt zu werden.

Das Prinzip war schon lange klar. Es kam allerdings in der Festkörperphysik nicht zum Einsatz, weil es zwei Probleme gab: Zum einen haben die Physiker es immer mit kompaktem Ausgangsmaterial zu tun. Daraus müssen sie für das Mikroskop eine sehr dünne Nadel herauspräparieren, damit die Probe aus jeder Richtung gleich dick und damit gleich durchstrahlbar ist. Die Nadel darf nur wenige 100 Nanometer dick sein. Dazu haben die Physiker ein Verfahren mit fokussierten Gallium-Ionen entwickelt, die die Probe wie mit einem Sandstrahler herausschneiden. Zum anderen muss der Bildkontrast der verschiedenen Materialien aus jeder Richtung gleich sein – analog den Tomographie-Bildern in der Medizin, in der zum Beispiel der Kontrast zwischen Knochen und weichem Gewebe in den Projektionen der verschiedenen Seiten immer gleich ist. Ansonsten lässt sich daraus anschließend kein dreidimensionales Bild zusammensetzen. Da die Aufnahmen im TEM gewöhnlich einen stark richtungsabhängigen Kontrast aufweisen, wird ein sogenannter ringförmiger Dunkelfeld-Detektor in Verbindung mit der Rastermethode eingesetzt. Die so erhaltenen Projektionen spiegeln den Kontrast zwischen verschiedenen chemischen Elementen in der Probe wieder und sind nahezu unabhängig von der Orientierung.

„Wir interessieren uns vor allem für die Fehler im Material. Wie ein perfekter Kristall aussieht, wissen wir schon“, erklärt Trampert. Mit seinem Kollegen hat er Nanosäulen aus Galliumnitrid (GaN) unter die Lupe genommen. Sie könnten zukünftig als Grundlage für kostengünstige LEDs dienen. LEDs sollen Licht in ganz unterschiedlichen Wellenlängen liefern – je nachdem, ob sie ein Wohnzimmer in gemütliches Licht tauchen sollen, einen Schreibtisch erhellen oder eine Fabrikhalle ausleuchten. Für verschiedene Wellenlängen bedarf es unterschiedlicher Halbleiter-Materialien. Wird für die Nanosäulen nicht nur GaN verwendet, sondern bekommen sie noch einen „Hut“ aus Indiumgalliumnitrid (InGaN) aufgesetzt, decken sie einen noch größeren Bereich von Wellenlängen ab. Solche zusammengesetzten Nanostrukturen sind sehr kompliziert herzustellen, und mindestens ebenso schwierig ist es, diese winzigen Objekte hinterher zu analysieren.

Bei ihrem Blick in die Nanowelt haben die Wissenschaftler nicht schlecht gestaunt: die Säulen hatten nicht, wie geplant, einen Deckel aus InGaN, sondern waren auch an den Seiten damit ummantelt. Dieses Ergebnis, das nur aufgrund der Elektronentomographie zu erreichen war, hat die Wissenschaftler erfreut, da es doch die ungewöhnlichen Lumineszenzeigenschaften der Nanostrukturen erklären konnte und die Leistungsfähigkeit der Methode unterstreicht.