Der gestapelte Farbsensor

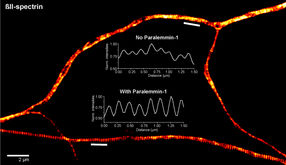

Präzise Farberkennung und maximale Auflösung

Rot-, blau- und grün-empfindliche Farbsensoren aufeinanderschichten anstatt sie mosaikförmig aufreihen – mit diesem Prinzip könnten sich Bildsensoren mit einer noch nie dagewesenen Auflösung und Lichtempfindlichkeit realisieren lassen. Bislang gelang das aber in der Realität mehr schlecht als recht. Forscher von der Empa und der ETH Zürich haben nun einen Sensorprototypen entwickelt, der das Licht nahezu ideal absorbiert – und erst noch günstig herzustellen ist.

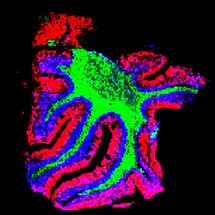

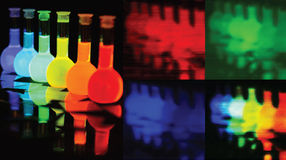

Originalbild (links) und entsprechende Abbildung im Rot-, Grün- und Blaubereich sowie ein zusammengesetztes Bild.

Empa

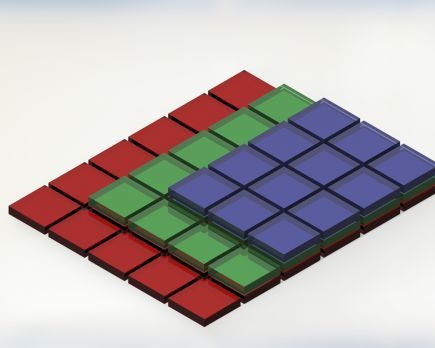

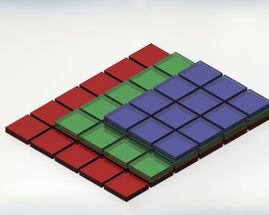

Stapel statt Mosaik: die Perovskit-Schichten absorbieren jeweils nur einen Teil des Lichtspektrums.

Empa

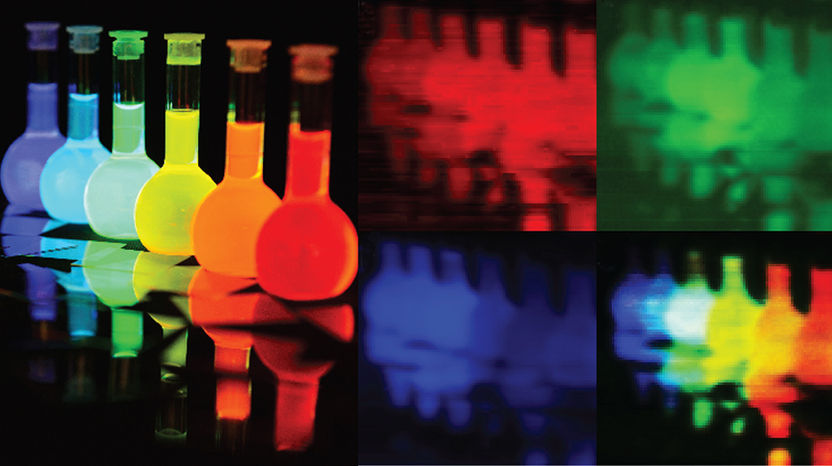

Das menschliche Auge besitzt für die Farbwahrnehmung drei verschiedene Arten von Sinneszellen: Rot-, grün- und blau-empfindliche Zellen wechseln sich im Auge ab und fügen ihre Informationen zu einem farbigen Gesamtbild zusammen. Bildsensoren, beispielsweise in Handykameras, funktionieren ähnlich: Wie bei einem Mosaik wechseln sich blaue, grüne und rote Sensoren ab. Intelligente Softwarealgorithmen berechnen aus den einzelnen Farbpixeln ein farblich hochaufgelöstes Bild.

Das Prinzip bringt aber auch einige Limitationen mit sich: Da jeder einzelne Pixel nur einen kleinen Teil des darauf auftreffenden Lichtspektrums absorbieren kann, geht ein grosser Teil der Lichtmenge verloren. Die Sensoren können zudem fast nicht mehr weiter miniaturisiert werden, und es können unerwünschte Bildstörungen, so genannte Farbmoiré-Effekte, auftreten, die mühsam wieder aus dem fertigen Bild herausgerechnet werden müssen.

Transparent nur für bestimmte Farben

Schon seit einigen Jahren beschäftigen sich Forscher daher mit der Idee, die drei Sensoren aufeinanderzustapeln statt sie nebeneinander zu platzieren. Dies bedingt natürlich, dass die oben liegenden Sensoren die Lichtfrequenzen, die sie nicht absorbieren, zu den darunter liegenden Sensoren durchlassen. Ende der 1990er-Jahre gelang es erstmals, einen derartigen Sensor herzustellen: Er bestand aus drei aufeinandergestapelten Siliziumschichten, die jeweils nur eine Farbe absorbieren.

Daraus entstand dann auch tatsächlich ein kommerziell erhältlicher Bildsensor. Dieser konnte sich allerdings am Markt nicht durchsetzen: Da die Absorptionsspektren der verschiedenen Schichten nicht scharf genug abgetrennt waren, wird ein Teil des grünen und roten Lichts bereits in der blau-empfindlichen Schicht absorbiert – als Resultat verwischen die Farben, und die Lichtempfindlichkeit ist dadurch sogar tiefer als bei gewöhnlichen Lichtsensoren. Zudem benötigte die Produktion der absorbierenden Siliziumschichten einen aufwändigen und teuren Herstellungsprozess.

Empa-Forscher ist es nun gelungen, einen Sensorprototypen zu entwickeln, der diese Probleme umgeht. Er besteht aus drei verschiedenen Arten von Perowskiten – einem halbleitenden Materialtyp, der dank seinen herausragenden elektrische Eigenschaften und seiner guten optischen Absorptionsfähigkeit seit einigen Jahren immer grössere Bedeutung findet, etwa bei der Entwicklung neuer Solarzellen. Je nach Zusammensetzung dieser Perowskite können sie etwa einen Teilbereich des Lichtspektrums absorbieren, für den restlichen Bereich aber durchsichtig wirken. Dieses Prinzip nutzten die Forschenden um Maksym Kovalenko von der Empa und der ETH Zürich, um einen Farbsensor von der Grösse gerade mal eines Pixels herzustellen. Den Forschenden gelang es, damit sowohl einfache eindimensionale als auch realistischere zweidimensionale Bilder zu reproduzieren – und zwar mit einer enorm hohen Farbtreue.

Präzise Erkennung von Farben

Die Vorteile dieses neuen Ansatzes liegen auf der Hand: Die Absorptionsspektren sind klar getrennt – die Farberkennung ist also massiv präziser als bei Silizium. Zudem sind die Absorptionskoeffizienten insbesondere für die Lichtanteile mit höheren Wellenlängen (grün und rot) bei den Perowskiten massiv höher als bei Silizium. Dadurch können die Schichten deutlich kleiner gefertigt werden, was wiederum kleinere Pixelgrössen ermöglicht. Dies ist bei gewöhnlichen Kamerasensoren nicht entscheidend;für andere Analysetechnologien, etwa in der Spektroskopie, könnte dies jedoch eine erheblich höhere räumliche Auflösung ermöglichen. Die Perowskite können zudem in einem vergleichsweise günstigen Verfahren hergestellt werden.

Um diesen Prototypen zu einem kommerziell nutzbaren Bildsensor weiterzuentwickeln, ist allerdings noch einiges an Entwicklungsarbeit nötig. Zentral sind etwa die Miniaturisierung der Pixel und Methoden, um eine ganze Matrix von solchen Pixeln in einem Schritt herzustellen. Laut Kovalenko soll dies aber mit bereits existierenden Technologien möglich sein.