Forscher aus Dresden und Zürich gelingt einzigartiger Blick auf Zellteilung

Zu den genauen Vorgängen bei der Zellteilung gab es bisher gerade hinsichtlich des letzten Abtrennens der gebildeten Tochterzellen nur Vermutungen. Doch die dabei ablaufenden Prozesse konnten nun durch Dr. Thomas Müller-Reichert von der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden und die Züricher Forscher-Kollegen um Dr. Daniel Gerlich genauer ermittelt und auch bildlich dargestellt werden.

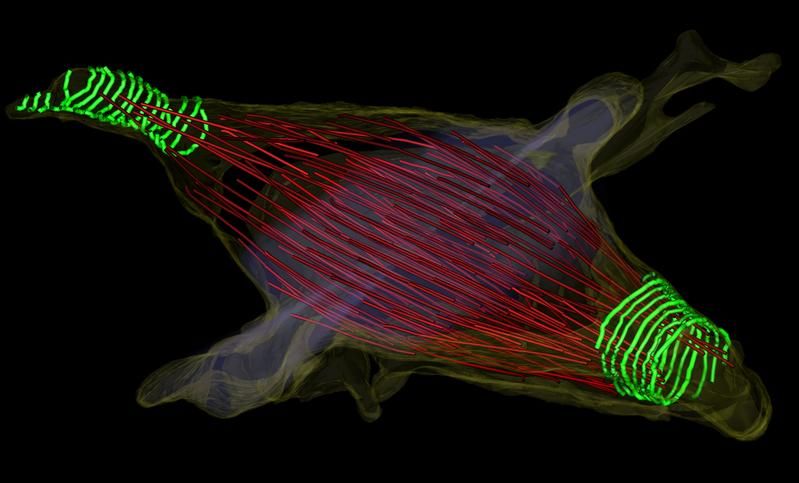

Grün: die an den Enden der interzellulären Brücke befindlichen Spiralen Rot: die innerhalb der interzellulären Brücke verlaufenden röhrenförmigen Proteinstrukturen (Mikrotubuli) Gelb: Zellmembran, die die interzelluläre Brücke umschließt Die neu entstandenen Tochterzellen sind nicht sichtbar.

Thomas Müller-Reichert

An den Enden der während des Trennungsprozesses entstehenden „Brücke“ zwischen den Tochterzellen bilden sich spiralförmige Strukturen aus, die die Brücke mechanisch zusammendrücken. Gleichzeitig werden die mittig verlaufenden Mikrotubuli (kleinste röhrenförmige Proteinstrukturen) in Vorbereitung auf die endgültige Zelltrennung abgebaut.

Dr. Thomas Müller-Reichert, Leiter der Core Facility Imaging im Medizinisch-Theoretischen Zentrum der Medizinischen Fakultät Dresden, konnte gemeinsam mit seinen Kollegen Daniel Gerlich und Julien Guizetti von der ETH Zürich (Schweiz) einen völlig neuen Aspekt der Zellteilung aufdecken. „Mittels Lebendzellbeobachtung, hochauflösender Lichtmikroskopie – sogenannter „Structured Illumination“ – und drei-dimensionaler Rekonstruktion durch Elektronentomographie konnten wir kleinste Spiralen sichtbar machen, deren Filamente einen Durchmesser von nur 17 Nanometern haben“, berichtet Dr. Müller-Reichert. Diese Spiralen bilden sich an den Ansätzen des die Tochterzellen noch verbindenden Stranges. Die Spiralen der interzellulären Brücke können sich zusammenziehen. „Dadurch entstehen Kräfte“, erklärt Dr. Müller-Reichert, „die den Durchmesser der interzellulären Brücke an diesen Stellen verringern und letztendlich die Zelltrennung verursachen.“

Die Membran kann verschmelzen, nachdem mit dem „Zusammendrücken“ einhergehend ein Abbau der in der interzellulären Brücke verlaufenden winzigen Proteinröhrchen stattgefunden hat. So wird diese letzte Zellverbindung aufgelöst und die komplette Trennung der Tochterzellen kann erfolgen.

Die Entdeckung dieser sich zusammenziehenden Spiralen an der interzellulären Brücke und die Beteiligung des Proteinkomplexes ESCRT-III an diesem Prozess hat umfassende und weitreichende Bedeutung für das Verständnis der Zellteilung.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.