Bio-Signatur der Tuberkulose

Max-Planck-Forscher finden Biomarker, mit denen sie Tuberkulose-Patienten identifizieren können

Der Tuberkulose-Erreger ist hoch-infektiös, aber nicht sehr effektiv: Weltweit tragen rund 2 Milliarden Menschen das Bakterium Mycobacterium tuberculosis in sich, aber nur bei jedem Zehnten davon bricht die Krankheit nach der Infektion aus. Niemand weiß, wer erkrankt und wer nicht. Deshalb suchen Wissenschaftler nach biologischen Markern, mit denen sie die Anfälligkeit für Tuberkulose vorhersagen können. Forscher vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin haben nun mehrere Kandidaten für solche Biomarker entdeckt. Sie verglichen die Genaktivität zwischen Tuberkulose-Patienten und latent mit dem Erreger infizierten Menschen. Demnach kann eine Tuberkulose-Infektion die Aktivität von fast 2000 Genen des Menschen verändern. Darunter sind Gene, die die Aktivität des Immunsystem regulieren und das Selbstmord-Programm von Immunzellen steuern.

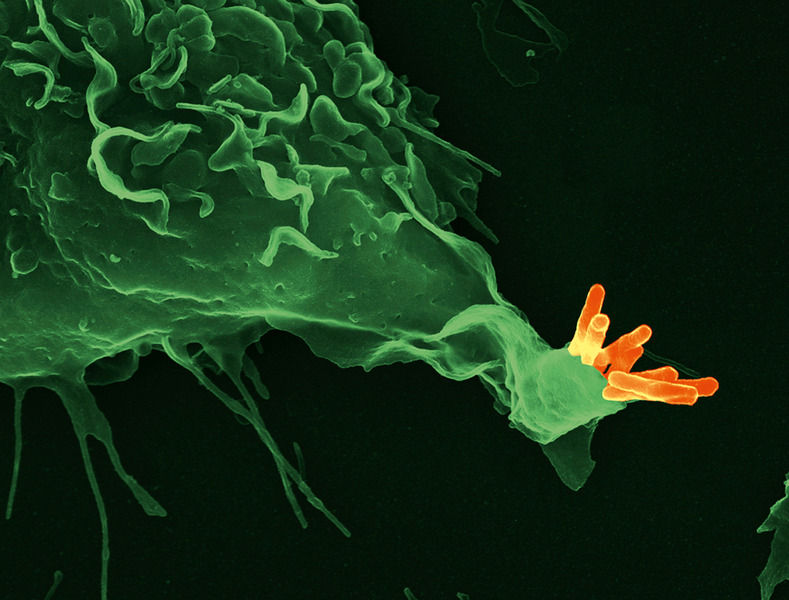

Eine Fresszelle, ein spezialisiertes weißes Blutkörperchen (grün), ist im Begriff, Tuberkulose-Bakterien (orange) in sich einzuschließen und zu verdauen. Geschützt durch eine besonders widerstandsfähige Zellwand können die Erreger jedoch in den Fresszellen jahrelang überleben und bei einer Schwächung des Immunsystems wieder freigesetzt werden.

© MPI für Infektionsbiologie/Volker Brinkmann

Bislang sind keine Biomarker bekannt, die den Verlauf einer Tuberkulose-Infektion anzeigen. „Dies ist einer der Gründe, warum die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe gegen Tuberkulose so schwierig ist“, sagt Stefan Kaufmann vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Als Biomarker eignen sich Substanzen, die im Körper leicht nachweisbar sind. Die Max-Planck-Forscher haben deshalb Blutproben von Tuberkulose-infizierten und gesunden Menschen aus Südafrika analysiert und die Genaktivität der darin enthaltenden Blutzellen mittels RNA-Screening gemessen. Die Arbeiten mit Partnern aus Afrika, den USA und Europa werden von der Bill und Melinda Gates Stiftung unterstützt.

Im Vergleich zu latent infizierten Patienten unterscheiden sich bei erkrankten Tuberkulose-Patienten 1935 Gene in ihrer Aktivität. Die größten Unterschiede konnten die Berliner Forscher dabei beim Fc Gamma Rezeptor feststellen. Der Rezeptor sitzt auf der Oberfläche von Immunzellen und sorgt dafür, dass die Zellen Antikörper-beladene Bakterien erkennen und beseitigen können. Im Blut von erkrankten Tuberkulose-Patienten sind seine Werte deutlich höher als bei latent infizierten oder nicht infizierten Gesunden.

Ähnlich wie der Fc Gamma Rezeptor besitzen vier weitere Gene ein für latente Infektionen charakteristisches Aktivitätsprofil. Mit diesen fünf Biomarkern konnten die Forscher Tuberkulose-Patienten mit 94 prozentiger und latent infizierte Gesunde mit 97 prozentiger Sicherheit diagnostizieren. „Diese Gene bilden eine Art Signatur für Tuberkulose. Sie können künftig als Marker dafür dienen, ob ein Patient krank ist oder lediglich Tuberkulose-Bakterien in sich trägt, ohne krank zu sein. Langfristig möchten wir natürlich eine Signatur definieren, die eine Voraussage zulässt, ob ein latent infizierter Gesunder später an Tuberkulose erkranken wird oder nicht“, hofft Stefan Kaufmann. Allerdings müssen die Kandidaten zuvor noch bei Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft getestet werden. Denn die Aktivität einzelner Gene kann sich bei Tuberkulose-Patienten anderer Abstammung unterscheiden. Allerdings hatte die Gruppe in früheren Untersuchungen ein ähnliches Muster bei Europäern festgestellt.

Die Analyse der Genaktivität zeigt zudem, dass nur ein Immunsystem im Gleichgewicht die Tuberkulose-Bakterien unter Kontrolle halten kann. Gerät das Immunsystem aus der Balance, wird aus einer latenten Tuberkulose-Infektion eine akute Erkrankung. So sind bei Tuberkulose-Patienten eine bestimmte Gruppe von Killerzellen sowie so genannte Apoptose-Gene weniger aktiv, die das Selbstmord-Programm von Zellen steuern. Möglicherweise entgehen die Erreger auf diese Weise der Vernichtung durch die Immunabwehr.

Originalveröffentlichung

Originalveröffentlichung

J Maertzdorf, D Repsilber, SK Parida, K Stanley, T Roberts, G Black, G Walzl and SHE Kaufmann; "Human gene expression profiles of susceptibility and resistance in tuberculosis"; Genes and Immunity (2011) 12, 15–22

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.