Geheimnis des Sehens gelüftet

Müllerzellen ähneln Glasfaserkabeln

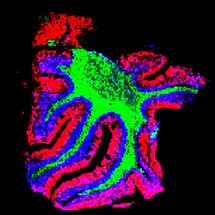

Unsere Netzhaut, die Retina, ermöglicht uns das Sehen. Hier werden die ins Auge einfallenden Lichtstrahlen durch sogenannte Lichtsinneszellen in eine Erregung von Nervenzellen umgewandelt, die dem Gehirn zugeleitet wird und Grundlage des Seheindrucks ist. Doch unsere Netzhaut hat - wie die aller Wirbeltiere - ein grundsätzliches Problem: Sie liegt umgekehrt, also verkehrt herum, im Auge. Das heißt: Bevor das Licht die Lichtsinneszellen überhaupt erreicht, muss es erst mehrere Schichten anderer Netzhautzellen durchdringen. Dabei würde es eigentlich an diesen Zellen abprallen, in alle Richtungen gestreut werden und so an Intensität verlieren. Ein unscharfes und lichtschwaches Bild wäre die Folge. "Das passiert aber nicht und nun ist endlich aufgeklärt warum: weil es in der Netzhaut die Müllerzellen gibt", erklärt Prof. Reichenbach, Leiter der Abteilung für Neurophysiologie des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung."Diese Zellen wirken wie winzige Glasfaserkabel. Sie leiten Licht." Über 150 Jahre nachdem sie durch Heinrich Müller entdeckt und beschrieben wurden, sind die Leipziger Forscher damit einer grundlegenden Funktion der Müllerzellen auf die Schliche gekommen.

Wie Säulen durchspannen Millionen von Müllerzellen die Retina von einer Seite zur anderen. Sie sammeln mit ihrer trichterartigen Ausstülpung das Licht an der vorderen Netzhautoberfläche, leiten es an den Licht streuenden Strukturen vorbei, und direkt an die Lichtsinneszellen an der hinteren Netzhautoberfläche weiter. Diese Entdeckung ist so bedeutend, schätzen die Wissenschaftler, dass sie zum Umschreiben der Lehrbücher führen könnte. Denn dort steht über die Müllerzellen bis heute nur: Stützfunktion. Oder gar: Funktion unbekannt.

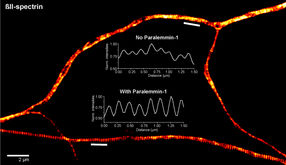

Die Forscher wiesen die verblüffenden Eigenschaften unter anderem an isolierten Müllerzellen nach - mit Hilfe des "Optical Stretchers". In dieser optischen Falle wird eine einzelne Zelle zwischen zwei sich gegenüber stehenden Infrarot-Lasern ausgerichtet und dort durch physikalische Wechselwirkungen festgehalten. Schaltet man nun an dem Ende der Zelle, das in der intakten Netzhaut an der vorderen Netzhautoberfläche liegt, einen dritten Laserstrahl hinzu, so leitet die Müllerzelle ihn nahezu unabgeschwächt bis zum anderen Ende weiter. "So kommt am Messpunkt etwa dreimal mehr Licht an, als wenn man das Laserlicht ohne eine zwischengeschaltete Müllerzelle losschickt", so Prof. Reichenbach. Das kleine biologische Wunderwerk vermag die Strahlen sogar um die Ecke zu führen: Verbiegt man die Zelle, folgt auch das Licht dieser Krümmung.

Diese neuen Erkenntnisse gelten nicht nur für das menschliche Auge, sondern für das Auge aller Wirbeltiere und lösen nun das klassische Problem der sogenannten "umgekehrten Wirbeltierretina". Die Studie entstand in Kooperation mit Prof. Käs und Dr. Guck vom Institut für experimentelle Physik im Graduiertenkolleg InterNeuro der Universität Leipzig und wurde jetzt in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.